杭材の腐食について

1) はじめに留意点

鋼管杭を取り囲む環境は、淡水、海水、大気、土壌などであり、この様な環境の中に含まれる中性の水と酸素が関与して腐食は生じます。すなわち鋼管の腐食は、酸素、水と化学的に反応することによる鉄の酸化反応です。

化学式により示すと

Fe+H2O+(1/2)O2 → Fe(OH)2…水酸化第一鉄

さらに、水酸化第一鉄は、酸素、水と反応し

Fe(OH)2+(1/2)H2O+(1/4)O2 → Fe(OH)3…水酸化第二鉄

この水酸化第二鉄Fe(OH)3または

含水酸化第二鉄Fe2O3・nH2Oが赤褐色物質(赤錆)となります。

土壌中では、液体(海水、水など)、固体(土壌)、気体(空気、ガスなど)が共存しているため、自然環境の中ではもっとも複雑な腐食現象を示しますが、大気中に比べ腐食速度はかなり小さいことが知られています。

2) 土壌の腐食速度の要因

鋼管杭の場合、腐食性は土質に支配され、詳細には土壌の組成、pH、溶解成分、バクテリアなどの化学因子のほか、土壌の粒径分布、通気性、含水量などの物理的因子が“さび”の速度に影響を及ぼすと考えられます。

特に土壌中の酸素供給は、腐食速度の大きな要因として考えることができ、その機構と土質別の酸素含有量については、以下の知見が得られています。

土壌中の酸素は、地表から浸透してくる空気によるものと、雨水・地下水からもたらされる溶存酸素の二種類があり、土質別酸素含有量は、粘土質、泥土質、ローム質では小さく、また深所では大幅に減少することが知られています。

3) 腐食の調査例

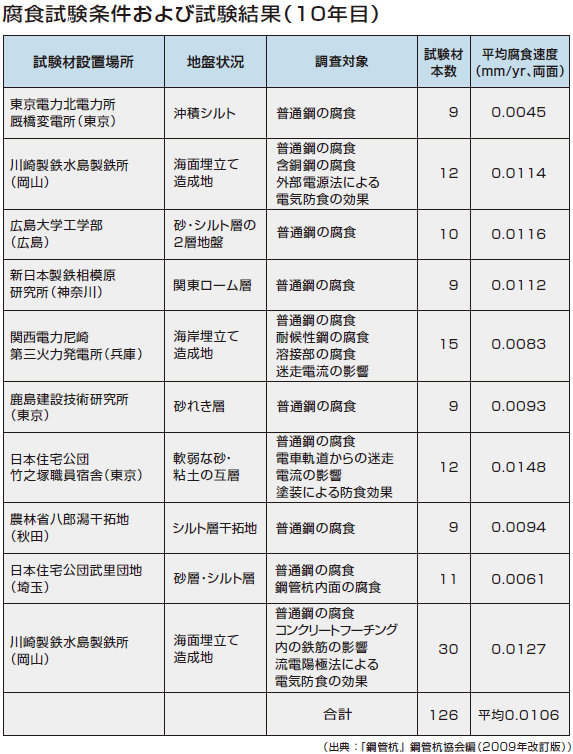

土質工学会と鋼材倶楽部は共同で、広範囲にわたる様々な土質条件下における鋼杭の腐食を試験するために、1962年から1966年の間に、国内10カ所に、L型断面・長さ約15mのアングル材を鋼杭とみたてて、合計126本を設置し、表に示す結果を得ています。

試験結果のまとめとして以下の項目が記述されています。

① 10年間にわたる年間両面腐食率の平均値は0.0106mm/yrとなり、最大値は0.0297mm/yrである。

② 放置期間2年、5年、10年目の測定によれば年間腐食率は打込み後の経過年数とともに明らかに減少し、10年後以降もこの傾向は続くと推測される。

③ 地盤中に設置された鋼杭の腐食は予想外に少なく、10年の放置期間を経過しても、設置時の状態とほとんど同様な外観である。

4) まとめ

上述の結果を基に、一般的に鋼杭の腐食しろについては上部構造の耐久、重要性から1.0~2.0mm程度に設定されています。EAZETの場合は、一般的に用いられている1mmの腐食しろにて提案しています。

迷走電流による腐食

一般に電食と呼ばれるものである。迷走電流とは正規の回路よりはずれて流れる電流のことであって、一般に電鉄レール(直流)、接地した直流電源、直流溶接機などより生ずる。

これらの直流発生源より大地に流出した電流がその近傍に埋設された鋼管などの金属体に流入し、金属体を通ってある場所で大地に流出するときに、流出部の金属体が腐食されるのが迷走電流による腐食である。

この迷走電流による腐食は埋設パイプラインのように水平方向に長く延びているものに起こることが多い。鋼管杭の場合は管軸が地盤に対し鉛直方向であるため、迷走電流の流入、流出は起こりがたい。したがって迷走電流による腐食の確率はきわめて小さい。

- 一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会発行「鋼管杭̶その設計と施工(2009年)」による