「ほとんどの人が、家の寒さを我慢していることに気付いていない」

と語るのは近畿大学の岩前篤教授。

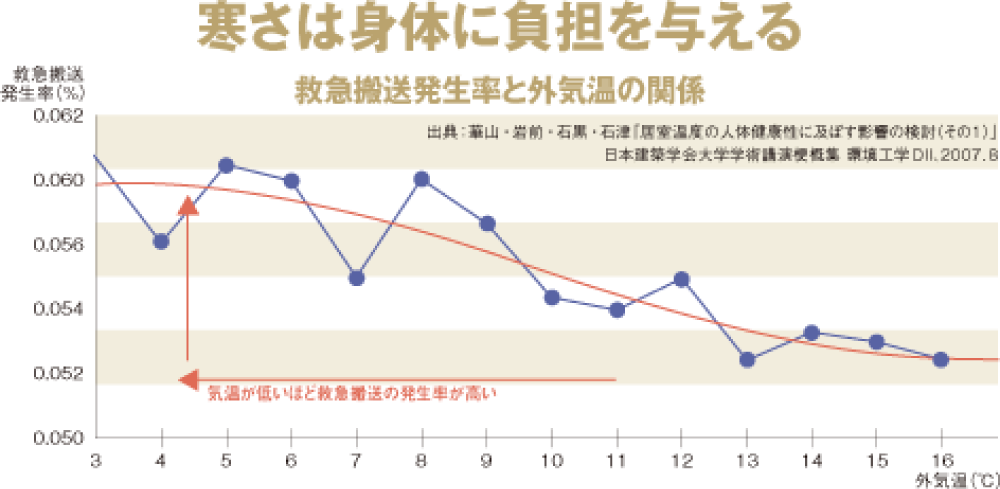

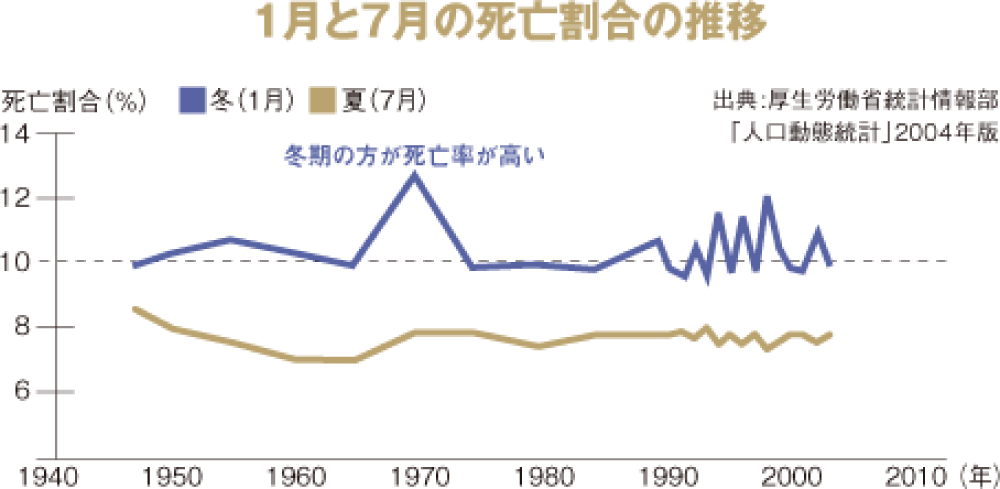

そして、寒さが健康被害をもたらすと警鐘を鳴らします。

日本の住宅の問題点、それは室温の低さにある。

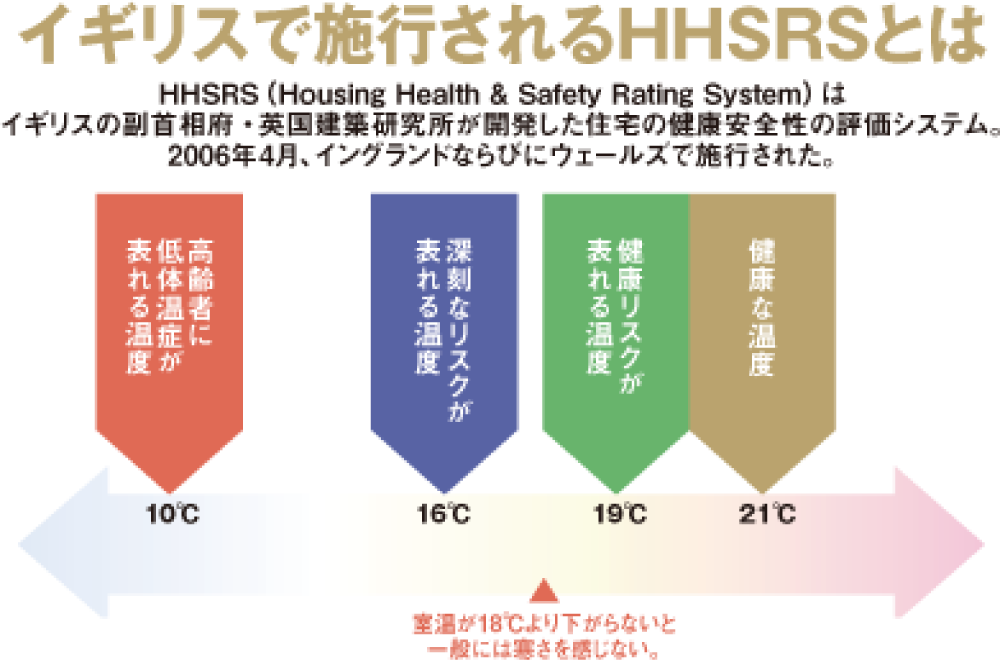

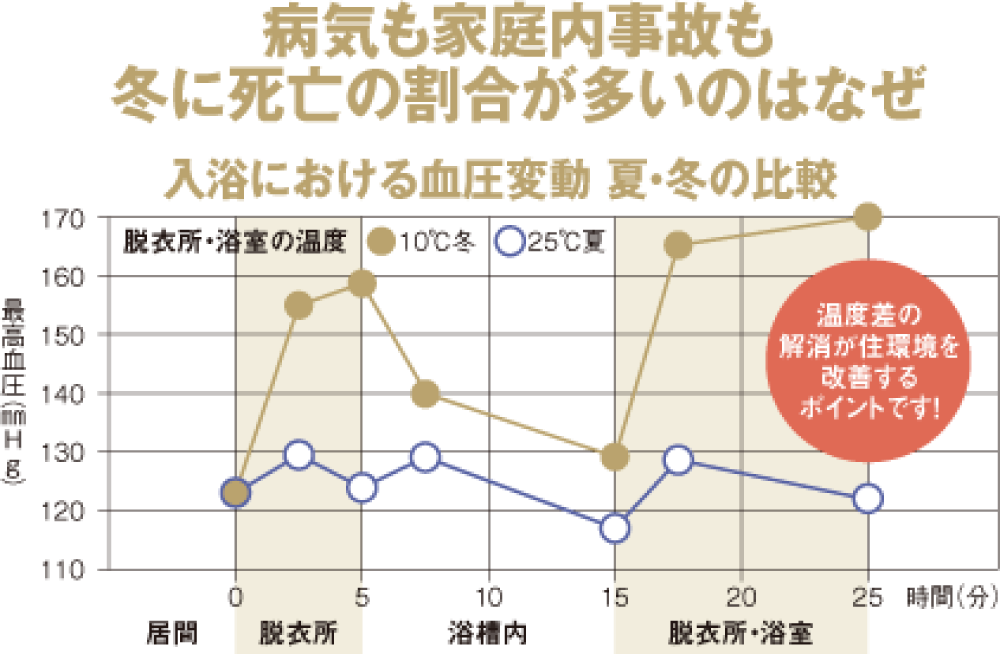

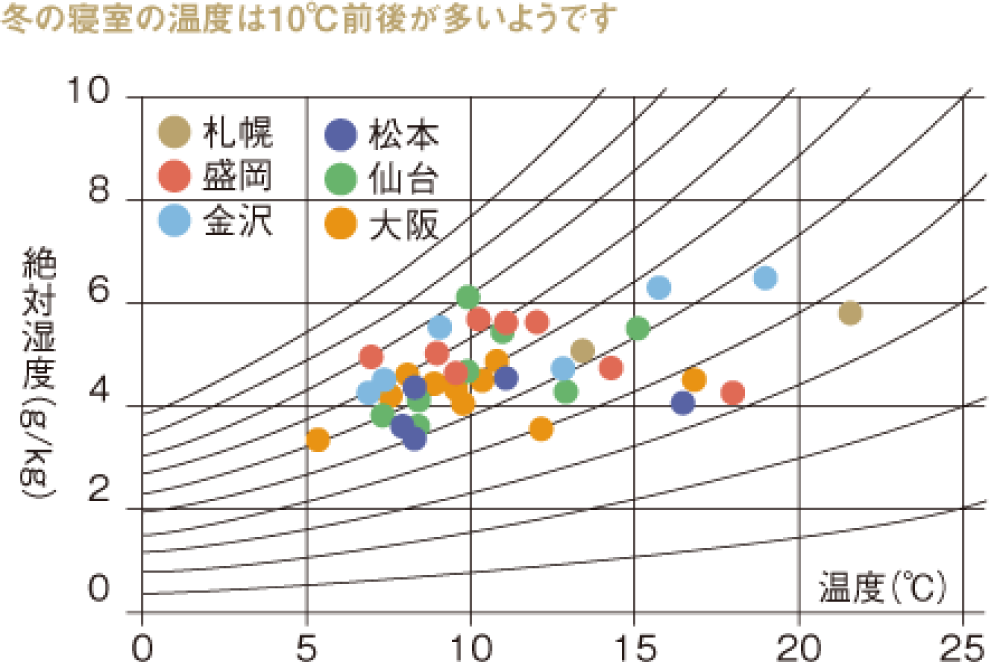

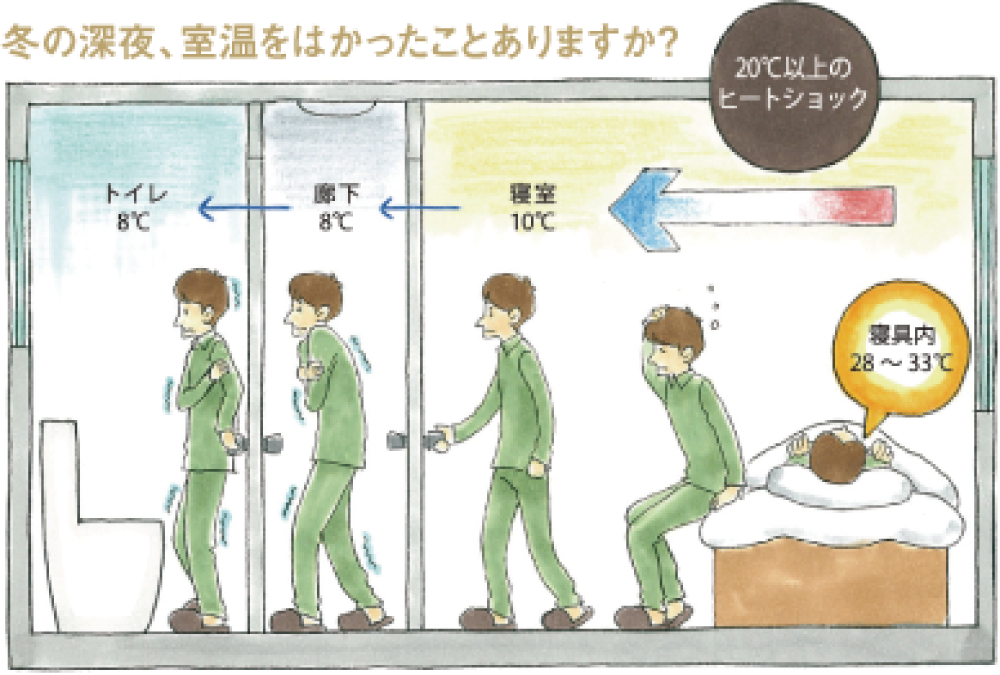

これまで日本の住宅は快適を追求してきました。 一方で置いていかれたのが、家が健康に及ぼす影響、とくに冬の寒さと健康の相関関係についての研究です。 残念ながら欧米より断熱の基準や法制度も遅れているのが実情です」と岩前篤先生。 たとえば右図のように冬の間、日本の住宅の寝室の多くが10℃前後になっており、 28~33℃に保たれた暖かな寝具から出るだけで20℃もの温度差を感じることになる。 近年、こうした室内の急激な温度差、ヒートショックを原因とする疾病が取りざたされ、 室内温度が注目されているが、先生は「急激な温度差はもちろんのこと、低い室温状態が長く続くことも問題なのです」と語る。 この低温状態を先生は『緩慢なヒートショック状態』と位置付け、「これにより人体は徐々に体力を奪われてしまうのです。 影響されるのは全世代ということを認識してほしい」と警鐘を鳴らす。その影響とはどんなものなのか、下記で説明したい。

札幌から大阪まで、冬場の寝室の温度を測定したところ10℃前後が多いことがわかりました。 これは就寝時には暖房を止めていることの表れ。 深夜起きたときとのヒートショックを解消するためには、部屋の断熱性や暖房による対策が求められます。

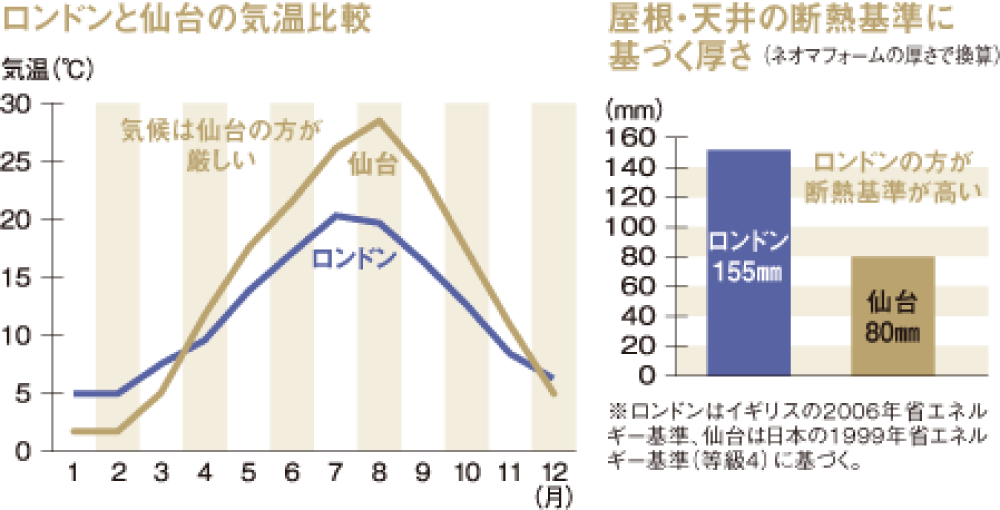

上は仙台と緯度が近いイギリス・ロンドンとの気温と家の断熱性能の比較。 気候は仙台の方が厳しいのにも関わらず、住宅の断熱性能はロンドンが高い。 ちなみにイギリスの住宅の平均使用年数は141年。日本の26~30年に比べても5倍近く長く使用します。 つまり住宅の新旧は関係ないのです。

室温が10℃程度とすると、起き上がって布団を出たとたんに20℃以上の温度差を感じます。 このヒートショックこそが健康の大きなリスク、注意が必要です。

室内の温度差がなく、室温はほぼ一定に保たれます。 外気を取り込みやすい壁や床に近いところでも室温と体感温度に差がないのも特徴で、 このため床に座っていても、冷えや寒さを伴わず、活動しやすいのです。

室内の温度差の開きが大きく、とくに居住空間では、もっとも暖かい層がテーブルの高さ辺りになり足元の冷えを強く感じることに。 冷えを避けるため、椅子やソファの上に座るといった行動パターンが見られます。