基礎TOPICS Vol.48

摩擦杭で圧密沈下の検証をするには?

軟弱地盤上で構造物を支持するには、沈下対策を講じる必要があります

【沈下対策工法の代表例】

※工法の詳細については、各工法の協会・取り扱いのある企業へお問い合わせください。

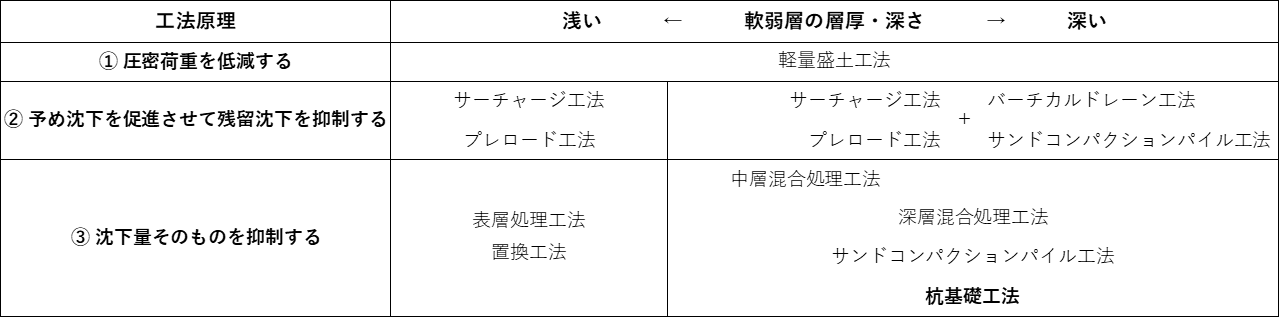

軟弱地盤対策工法は、支持力対策、安定対策、沈下対策、液状化対策など様々な工法がありますが、今回は沈下対策についてご紹介いたします。

なお、工法の採用に当たっては、液状化、盛土の安定、支持力等の問題と併せて、地盤条件、施工条件、工期等、総合的な判断が必要となります。

沈下対策には、①圧密荷重を低減する、②予め沈下を促進させて残留沈下を抑制する、③沈下量そのものを抑制する、といった大きく3つの原理があります。

① は盛土に軽量材料(発砲ビーズや発砲スチロール、気泡混合土等)を用いて圧密荷重を低減する工法です。層厚によらず沈下抑制効果は期待できますが、地下水位の変動や降雨の流入に留意する必要があります。

② は前もって盛土等で荷重を与えて沈下を促進することにより、施工後の残留沈下を抑制する工法です。沈下の対象となる粘性土の層厚によって圧密促進に要する時間が異なることに留意が必要です。層厚が薄い場合は、比較的早期に圧密促進が図れますが、層厚が厚い場合に透水性の高い排水材料や砂等を一定の間隔で配置し早期に圧密の収束を図る必要があります(バーチカルドレーン工法やサンドコンパクションパイル工法の併用)。

③ は地盤を固化して沈下そのものを抑制する、あるいは固化改良体や締まった砂杭等により荷重を負担し沈下を抑制する工法です。

杭基礎工法は構造物の支持に用いられますが、杭によって荷重を良好な地盤に伝達するため、沈下量そのものを抑制する工法と分類できます。

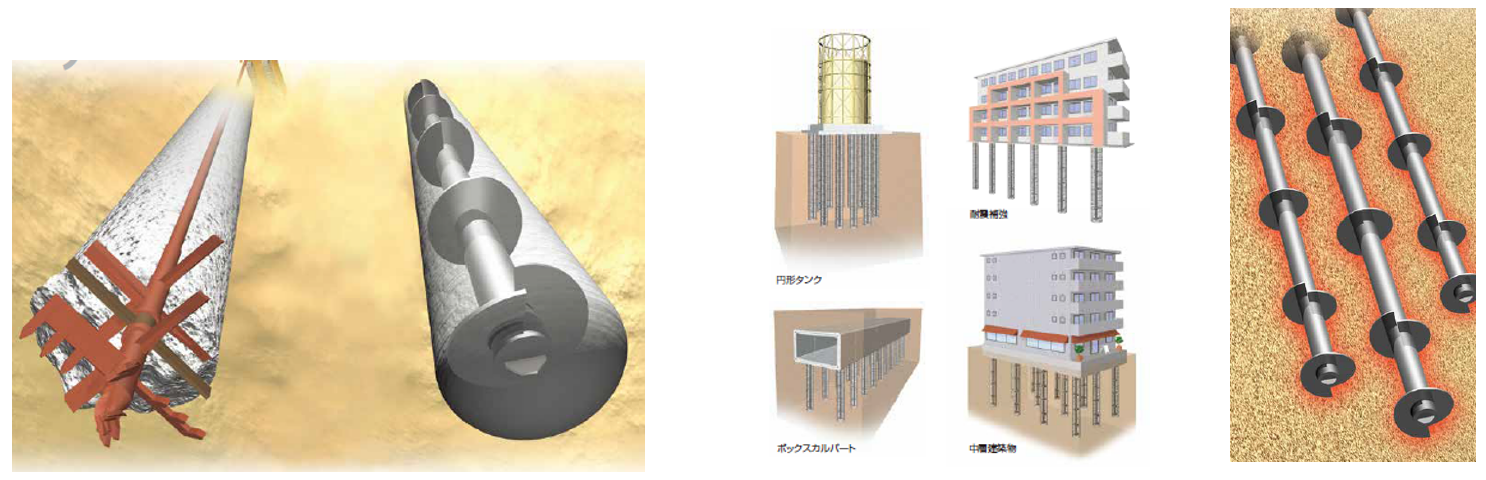

杭基礎工法には支持杭と摩擦杭がありますが、支持層が深い場合は摩擦杭が経済的となる場合があります。そこで、今回の基礎TOPICS Vol.48では、 旭化成建材㈱が提案する摩擦杭工法(ATTコラム)における圧密沈下の検討についてご紹介します。

圧密沈下とは?

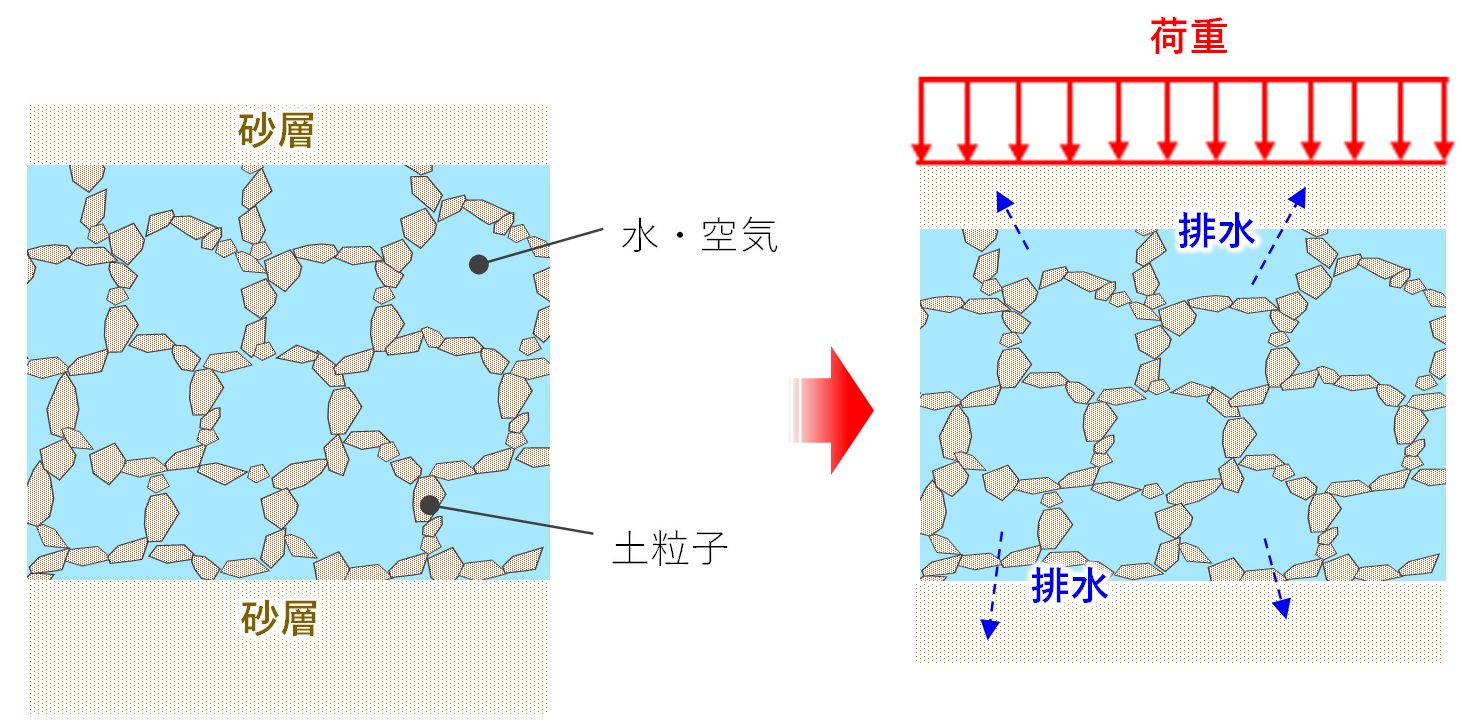

圧密沈下は、軟弱な粘性土層が盛土などの荷重を受けて、土と土の間の水が徐々に排水されて体積が減少することにより、地盤の沈下が起こる現象です。

砂や礫等の透水性の高い土は、飽和していても荷重を加えると短時間に圧縮しますが、飽和した粘性土は、透水性が低いため水の排出に時間がかかり、圧縮がゆっくりと進行します。

粘性土の透水性や層厚によっては、数十年以上も圧密沈下が継続する場合があります。

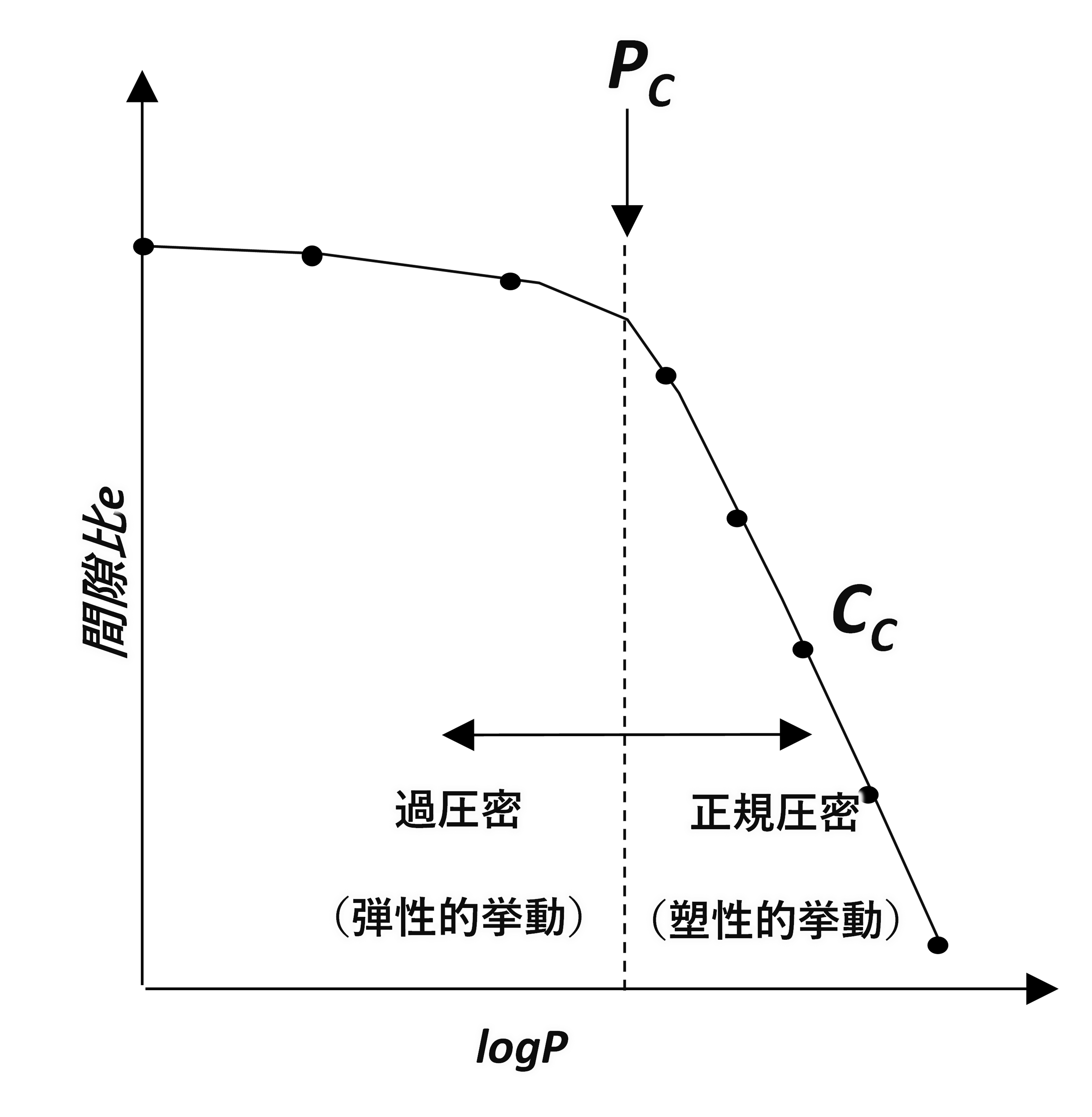

圧密試験結果と「正規圧密」、「過圧密」

圧密の検証に当たっては対象となる粘性土の不攪乱試料を用いて圧密試験を実施する必要があります。この圧密試験で得られるe~logp曲線(右図)を見ると勾配が急変する点が見られ、これを「圧密降伏応力Pc」といい、Pcより低い応力域を「過圧密」、Pcより高い応力域を「正規圧密」といいます。

つまり、Pcは土が弾性的な挙動を示す領域から塑性的な強度を示す領域に移行する境界の圧密圧力と言えます。

現在受けている有効土被り圧と圧密降伏応力が等しい状態にある粘土を正規圧密粘土といい、このような粘土に荷重を加えると大きな圧密沈下を生じることになります。

一方、過去の地下水位の低下等により圧密沈下が進行した場合、現在の有効土被り圧よりもPcが大きくなります。このような状態にある粘土を過圧密粘土といいます。

過圧密粘土では、現在の有効土被りと施設する構造物による増加圧力の合計がPcを超えない限り、大きな圧密沈下は発生しません。

軟弱地盤中を先端とする摩擦杭の圧密沈下への影響

自然環境下において過圧密である・載荷重量が小さい場合等には、有害な沈下は起こりにくいと考えられます。これは、先述した圧密試験から得られる圧密降伏応力Pcに基づき判定します。

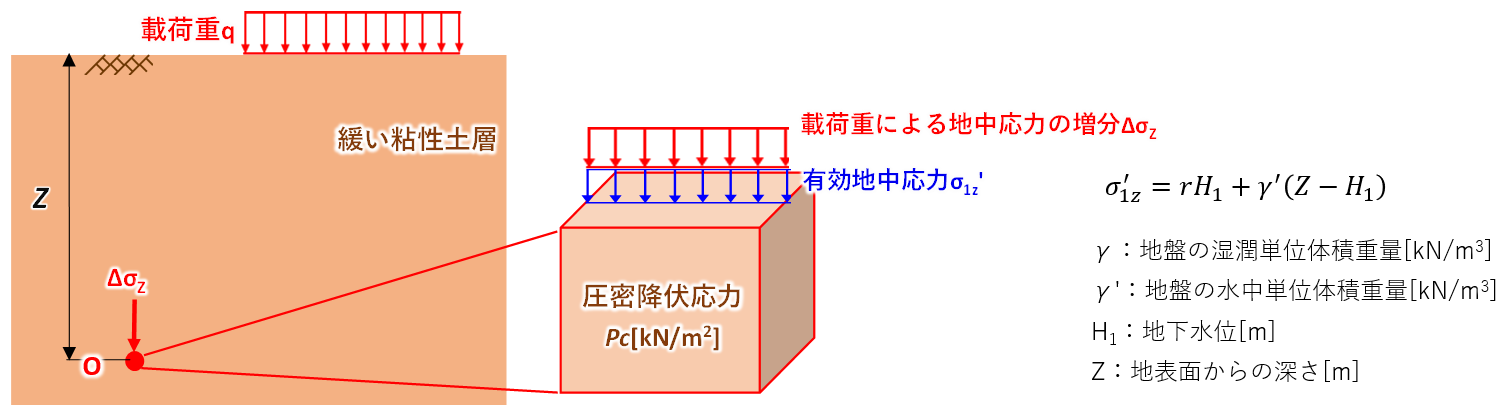

下の図を例に説明いたしますと、地表面に荷重が作用したとき、深さZ[m]にあるO点に作用する応力は、元々の地盤の重みによる①有効土被り圧σ1z'と②載荷重による地中応力の増分Δσzに分けられます。これに対して、緩い粘性土層が圧密に対して持つ抵抗力は圧密降伏応力PCで表されるため、

となれば、粘性土は過圧密領域となり、圧密沈下はわずかであると判断できます。

軟弱層が深くまで堆積する場合等で、荷重条件等によっては摩擦杭が採用されることがあります。この場合、杭先端以深の粘性土における圧密沈下の検証が必要となります。摩擦杭においては、圧密降伏応力Pcに対する判定は上記の通りで変わりありませんが、杭から伝わる荷重によるΔσzの考え方にはいくつかあり、以下の2例についてご紹介いたします。

【検討方法①】

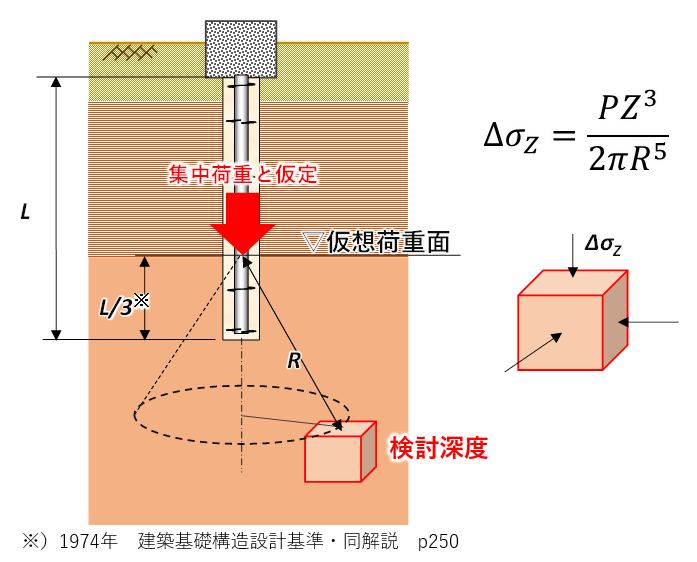

各杭に働く荷重が仮想作用面の深さで集中荷重として作用するものと仮定し、Boussinesqの式によりΔσzを求めます。

(2001年 建築基礎構造設計指針)

【検討方法②】

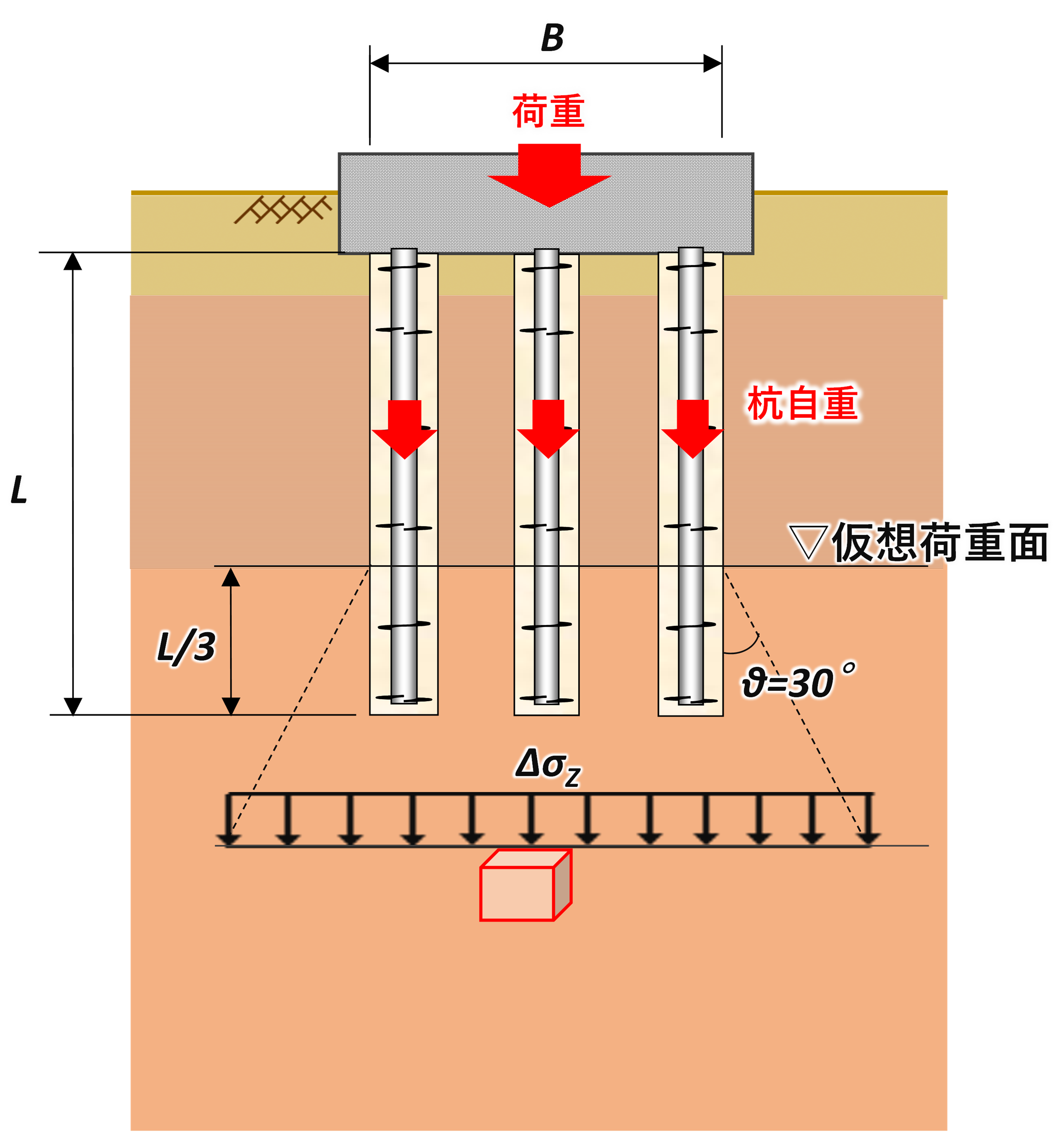

杭群に働く荷重が、仮想作用面の深さの包絡面から鉛直面に対して30°の角度で広がる面に、等分布荷重として作用するものと仮定し、Δσzを求めます。

(令和2年 杭基礎設計便覧、2001年 建築基礎構造設計指針)

以上のように、摩擦杭として軟弱な粘性土層を先端とする場合には、これら圧密に対する検討を実施して、構造物の沈下・変形について予め検証し、設計者様と協議の上、提案いたします。

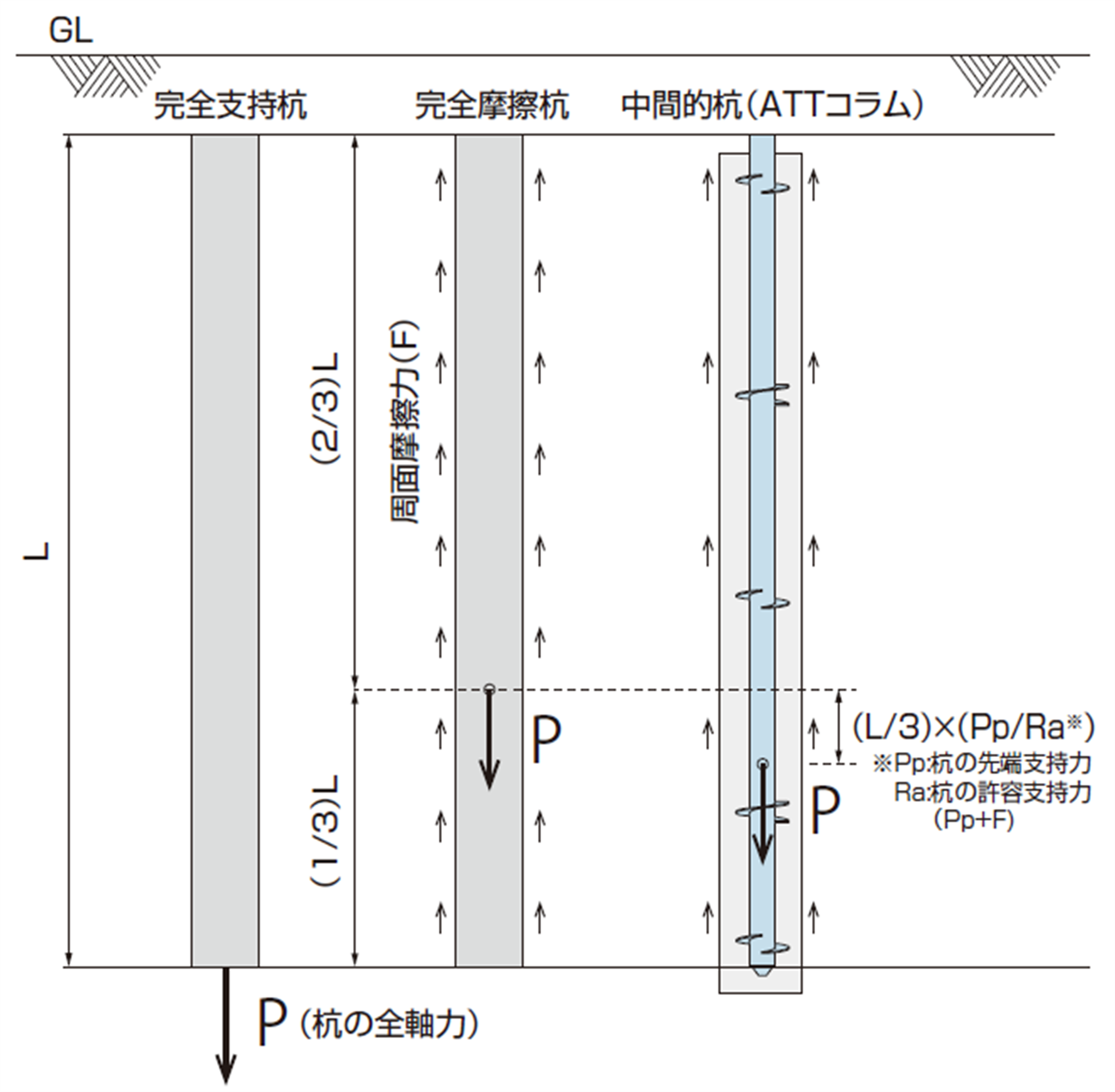

なお、ATTコラムについては、先端に期待する支持力と周面摩擦に期待する支持力の比率により、仮想荷重面の位置を設定し、ご提案しております(左図参照)。

以下に、弊社の基礎製品「ATTコラム」で検討した例をし増しておりますので、ご参考として下さい。

▽圧密沈下に対する検討フロー

https://www.asahikasei-kenzai.com/akk/attc/product/consolidation/

圧密沈下量の算定

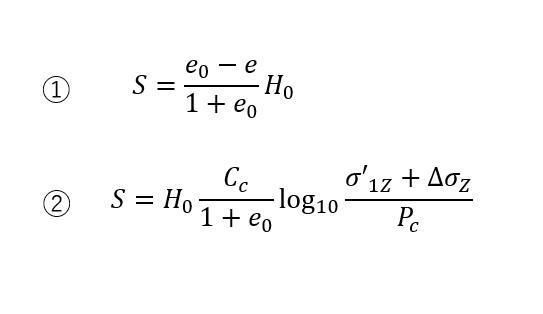

土木分野における粘性土層の沈下量の計算には、Δe法、Cc法、mv法などがありますが、①のΔe法の計算が簡単で、確からしい値を与えると考えられ、一般的に用いられております。建築分野においては、正規圧密状態の粘性土の場合には、②の圧縮曲線法(e~logσ法)により計算されることが一般的です。過圧密粘性土、過圧密~正規圧密粘性土の場合に適用する式は、「2001年 建築基礎構造設計指針」に記載されておりますので、こちらをご参照ください。

e0:e-log P 曲線上で土被り圧P0に対応する間隙比

e:e-log P 曲線上で載荷荷重を加えた後の鉛直圧に対応する間隙比

H0:圧密される層の厚さ

σ’1z:有効土被り圧

Δσz:載荷重によって基礎地盤の土に生じる鉛直方向の増加圧力

Cc:圧縮指数(e-log P 曲線より求める)

出典)H24 道路土工 軟弱地盤対策工指針

2001年 建築基礎構造設計指針

旭化成建材㈱が提案する摩擦杭・鋼管ソイルセメント杭

弊社がご提案する摩擦杭工法の中には、環境にやさしく、優れた性能を発揮するもったATTコラム工法やEAZETⅡがあります。ATTコラム工法は、一般的なプレボーリング工法や場所打ち工法より産廃残土の発生を少なくでき、大きな摩擦力で高支持力を発現するだけでなく、かなりの狭い空間でも施工を可能にすることが出来ます。EAZETⅡは、セメントミルクを必要とせず、無廃土で非常に狭隘な場所でも施工できることから、ちょっとした柵や支柱などの工作物の基礎でも活用いただけるものとなっております。